Gletschertopf bei Scheffau

Im Westallgäu, an der Straße zwischen Weiler und Scheffau, kurz nach Siebers, befindet sich ein geologisches Naturphänomen. Eine Tafel macht auf die runde Öffnung etwas unterhalb aufmerksam, die von einem Geländer eingefasst ist. Ein Blick hinein zeigt eine etwa bis 2,50 m reichende Vertiefung im festen Fels.

Dieser Gletschertopf ist deshalb so gut erhalten, weil er Jahrtausende lang zugedeckt war und erst 1911 bei Straßenbauarbeiten frei gelegt wurde.

Im Zusammenhang mit der letzten Kaltzeit, der Würm-Eiszeit, kann diese geologische Besonderheit erklärt werden .

Blick in den Gletschertopf:

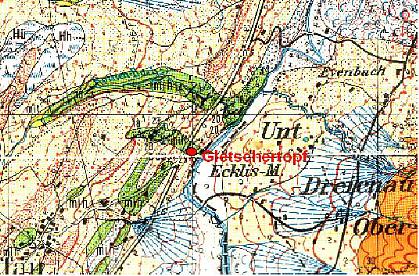

Ausschnitt: Maximalausdehnung des Würmgletschers im Westallgäu

Entstehung des Gletschertopfes (nach W. Krieg, stark verändert)

Eine Reise in die Vergangenheit: Die geheimnisvolle Entstehung der Scheidegger Wasserfälle vor 25.000 Jahren

Vor etwa 25.000 Jahren war das gesamte Gebiet bis weit nach Norden unter einem mächtigen Mantel aus Gletschereis begraben. Inmitten der eisigen Landschaft bildeten sich im Eiszeitsommer Schmelzwasserbäche an der Oberfläche des Gletschers. Mit ungezügelter Kraft stürzten sie an verschiedenen Stellen durch Gletscherspalten hinab zur Sohle.

Das herabstürzende Wasser prallte mit gewaltiger Energie auf das anstehende Gestein und formte die beeindruckende Landschaft, die wir heute als Scheidegger Wasserfälle kennen. Dabei verstärkten Rollsteine, die vom Wasser mitgerissen wurden und bei ihrer Drehbewegung das Gestein berührten, die weitere Ausrundung der Felsen – so erklärt es eine Tafel vor Ort.

Diese faszinierende Entstehungsgeschichte erinnert uns an die unermessliche Kraft der Natur und führt uns auf eine spannende Reise in die Vergangenheit, die uns die einzigartige Schönheit und Vielfalt unserer Erde offenbart.

In der heutigen Vorstellung, wie sie in einer veränderten Zeichnung dargestellt wird, wird angenommen, dass ein größerer Wasserfluss in die Gletschermühlen einströmte, als das Gletschertor abfließen konnte. Das überschüssige Wasser staut sich daraufhin in den Gletscherspalten an. Dadurch erhöhte sich der Druck am Gletscherboden erheblich. An einigen Stellen entstanden dadurch besonders hohe Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h, die das Ausfräsen des Untergrunds in einem Gletschertopf mit Hilfe von Kies und Sand vorantrieben.

Von diesen Stellen aus strömte der Gletscherbach schließlich entlang der Sohle zum Gletschertor und ergoss sich über das Vorland in die Schmelzwasserrinnen. Diese Vorstellung führt uns zu einem tieferen Verständnis der komplexen Prozesse, die einst die atemberaubende Landschaft der Scheidegger Wasserfälle geformt haben.

Austernschale im Gestein:

Die geologische Vielfalt der Scheidegger Wasserfälle

Ein Blick auf den Ausschnitt aus der geologischen Karte (Blatt Weiler 8485) offenbart eine faszinierende Geschichte, die die Entstehung und Entwicklung des Gebiets um den Gletschertopf umfasst. Die markanten Merkmale, die auf der Karte verzeichnet sind, erzählen von den dramatischen Veränderungen, die dieses Land im Laufe der Jahrtausende durchlebt hat.

In den gelblich-roten Bereichen wird das Gebiet um den Gletschertopf als eiszeitliche Ablagerung gekennzeichnet. Hier finden sich Spuren vergangener Epochen, als das Land von eisigen Gletschern bedeckt war und die Landschaft durch die gewaltige Kraft des Eises geformt wurde.

Die blauen Eintragungen hingegen repräsentieren Phänomene aus der Nach-Eiszeit: Schwemmkegel von Seitenbächen der Rotach sowie Hangrutschungen, die die Landschaft nach und nach geprägt haben. Von den vorhergegangenen Eiszeiten sind hier keine Reste mehr vorhanden.

Heutzutage zählen Geologen insgesamt vier weitere Kaltzeiten mit dazwischen liegenden Warmzeiten, deren Eis sich innerhalb der letzten Million Jahre aus den Alpen ins Vorland ausgebreitet hatte. Sie tragen die Namen von Flüssen aus der Region, alphabetisch nach ihrem Alter geordnet: Günz-, Haslach-, Mindel- und Risskaltzeit. Die jüngste unter ihnen ist die Würmeiszeit.

Diese geologische Vielfalt verleiht den Scheidegger Wasserfällen eine besondere Bedeutung als Fenster in die Vergangenheit, das uns die unglaubliche Dynamik und Vielfalt unseres Planeten verdeutlicht.

Geheimnisse der Vergangenheit: Die faszinierende Entdeckung am Gletschertopf

Unterhalb des Gletschertopfes, wenn man genau hinschaut, offenbart sich ein faszinierendes Geheimnis: Hellgraue Einschlüsse im sandigen Fels, durchsetzt mit verschieden großen Steinchen, die bei genauer Betrachtung wie Austernschalen aussehen. Ein unerwarteter Fund, der eine aufregende Geschichte aus der Vergangenheit erzählt.

Diese Austernschalen sind ein stummer Zeuge vergangener Zeiten, als das Land von einem Meeresarm durchzogen war. Vor etwa 20 Millionen Jahren bildete sich in diesem Gebiet der Molassetrog, als das Meerwasser die Küste erreichte und Ablagerungen hinterließ, die heute als Obere Meeresmolasse bekannt sind. Es ist eine faszinierende Vorstellung, wie sich das Meer einst hier ausbreitete, bevor die sich auftürmenden Alpen die Landschaft formten.

Interessanterweise fehlen hier Gesteinsschichten aus fast 20 Millionen Jahren. Diese Lücken können entweder darauf zurückzuführen sein, dass sie niemals abgelagert wurden, oder dass sie durch das Wirken von Eis oder Wasser ausgeräumt wurden.

Die dunkelgelb gefärbten Gesteine am gegenüberliegenden Talrand erzählen eine ähnliche Geschichte, jedoch aus einer etwas älteren Zeit. Sie stammen aus Ablagerungen von Flüssen und Süßwasserseen, bekannt als Untere Süßwassermolasse. Durch die sich auffaltenden Alpen wurden sie angehoben und bilden heute ein weiteres Kapitel in der faszinierenden Geschichte der geologischen Entwicklung dieser Region.

Aus „Landschaftsgeschichte des Westallgäus“ im Museum Eglofs (Argenbühl) von Wolfram Benz